ご挨拶

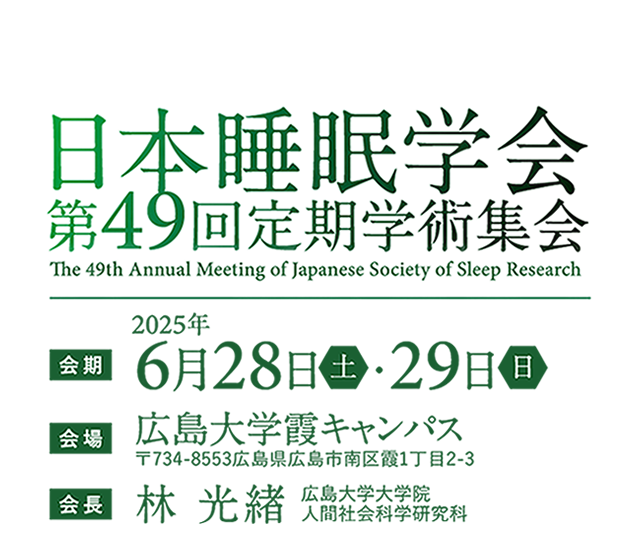

日本睡眠学会第49回定期学術集会 開催にあたって

日本睡眠学会第49回定期学術集会会長 林 光緖

広島大学大学院人間社会科学研究科 人間総合科学プログラム 教授

このたび、2025年6月28日(土)および6月29日(日)の2日間にわたり、広島大学霞キャンパス(広島市)にて、日本睡眠学会第49回定期学術集会を開催する運びとなりました。先生方には、シンポジウムやワークショップのご提案をはじめ、一般演題に多くのお申込みをいただき、心より感謝申し上げます。また、数多くの企業様からも協賛のお申込みを賜り、厚く感謝申し上げます。

本集会は、一般的なイベント会場ではなく大学の施設を使用しての開催となるため、皆様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

さて、広島での開催は、故・堀忠雄広島大学名誉教授が1999年に第24回定期学術集会を開催して以来、四半世紀ぶりとなります。1999年当時、日本睡眠学会の会員数は600名あまりでしたが、現在では4,000名を超え、睡眠学が広く認知されるようになったと今昔の感に堪えません。

睡眠学は、睡眠のメカニズムを解明する睡眠科学、睡眠障害の予防と治療に関わる睡眠医歯薬学、日常生活における睡眠の諸問題を扱う睡眠社会学など、自然科学から社会科学、人文科学に至る広範な学問領域にまたがり、睡眠を多角的に研究する学際的な研究分野です。日本睡眠学会は、設立当初からこの学際的伝統に則り、個々の会員が所属する分野を越えてディスカッションを行い、新たな知見を共有しながら学際的な協力体制を築いてまいりました。2002年の日本学術会議では、睡眠学は新しい学問領域として、「睡眠に関連するあらゆる研究領域を含む広域複合科学」と提起されました。

しかし、どの学会でもしばしば起こりうることですが、会員数が増えるにつれて「学際化」ではなく「専門の細分化」が進んでいく傾向があります。学問が深まるためには専門化は不可欠ですが、日本学術会議で提起されたように、「あらゆる研究領域を含む広域複合科学」として睡眠学が発展していくためには、専門化だけでなく、学際化も継続して進める必要があるのではないでしょうか。

多数の学問領域を統合し、包括的な視野に立って複雑な問題を総合的に理解し解決しようとする学問や教育研究を「総合科学」といいますが、日本学術会議で提唱された「広域複合科学」とは、まさしく「総合科学」に他なりません。そこで、第49回定期学術集会のテーマを「総合科学としての睡眠学」と題し、学問領域の壁を越えた新しい睡眠学の構築を目指してまいりたいと存じます。

とりわけ一般演題においては、専門領域ごとに分けるのではなく、可能な限り「日中の眠気」「不眠」「睡眠の質」といった睡眠に関する諸現象を基軸としたセッションを設けました。基礎から応用、さらには臨床に至るまで、幅広い視点から活発なディスカッションが行われることを期待しております。

また、睡眠学に対する共通理解を深めることを目的として、「睡眠学基礎セミナー」と題した45分間のセミナーを、睡眠科学、睡眠医歯薬学、睡眠社会学の各分野から5題ずつ、計15題開催いたします。これらのセミナーは、学術集会の2日間を通じて実施する予定です。シンポジウムやワークショップに加え、睡眠学基礎セミナーについても、大会終了後約2か月間、オンデマンドで配信する予定です。睡眠学を学び始めたばかりの方はもちろん、ご自身の専門領域以外について基本的な知見を深めたい方にも、ぜひ大会期間中のご参加、あるいは後日のオンデマンド配信をご視聴いただければと存じます。

近年、睡眠に関する国民の関心が高まるなか、睡眠ヘルスケアという新たな分野も急速に発展しています。本学術集会では、これまで睡眠学のなかで明らかにされてきた知見に対し、最新の知見や技術、視点を加えることにより、「総合科学としての睡眠学」がさらに発展していく場となることを願っております。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

2025年5月吉日